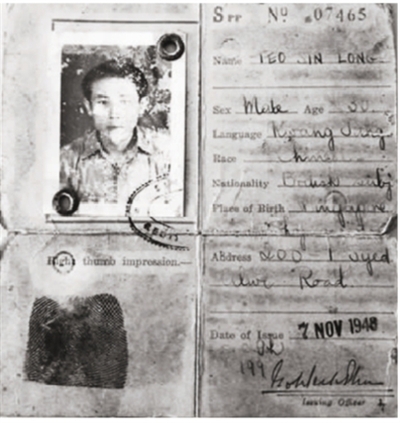

張修隆的證件。 資料圖片 今年8月,張修隆度過了自己101歲的生日。在80年前的烽火歲月里,張修隆和一群年輕人放下南洋的生計,告別家人,毅然回國,加入抗戰。 歷時3年,3200多名南僑機工穿越滇緬公路的生死線,在敵人的飛機炮火下,保障抗戰物資的輸送。1000多名南僑機工犧牲在這條路上,在怒江邊迎來生命的謝幕。80年后,生還的2000多名南僑機工,只剩下3人在世。張修隆是唯一在世的瓊籍南僑機工。 1918年,張修隆出生于文昌抱羅鎮里隆村,家中農田稀少,生活困苦,小學還未畢業,他就跟隨舅舅下南洋討生活。憑著勤勞肯干,到了1937年,張修隆和舅舅已經有了穩定的事業,夢想著開辦咖啡種植園,實現淘金夢。然而,當年7月7日,盧溝橋的一聲槍響,宣告日本侵華戰爭全面開始。 1939年初,中國大半領土和沿海沿江港口盡失,滇緬公路成了唯一的物資通道。隨著物資運送量日益增加,司機和機修人員嚴重緊缺。愛國僑領陳嘉庚發出“南僑總會第六號公告”,號召華僑中的年輕司機和機工回國參加抗戰。1939年8月17日,張修隆瞞著舅舅和家人,登上歸國的輪船。作為3200多名南僑機工的一員,他懷著滿腔報國志揮別南洋。 作為當時中國唯一的對外物資通道,滇緬公路上空布滿了敵機,轟炸不斷。綿延盤繞的公路下方,是望不到底的懸崖以及奔騰的怒江。上下皆為險境,卻是南僑機工所處的戰場。“我沒有什么好怕的,就是來和敵人斗爭的。”提起當年的侵略者,101歲的張修隆目光炯炯。 抵達昆明后,張修隆和其他南僑機工一起,迅速接受了汽車駕駛和維修培訓。一刻不停,隨即奔赴仰光,接收運往東方主戰場的彈藥物資。 張修隆在車隊負責運送汽油,稍有火星彈片,就會葬身火海。“我什么都不怕,大不了一死,我不怕。”每次回到昆明,總能聽到工友犧牲的消息。看著照片,張修隆只能把悲傷往心里藏,把更多的貨物裝在車上。 對于那時的中國,滇緬公路就是大動脈。藏身山嶺之中,南僑機工們保障的物資運送,就像川流不息的血液,不能被切斷。根據現存的資料統計,1939年至1942年之間,南僑機工共搶運了50萬噸軍需物資。由于部分物資資料遺失,實際運送物資的數量會更多。1940年,侵華日軍研究中國軍力變化的數據后發現,經過幾年的戰爭,中國軍力反而比1938年增強,其中步槍增加到150萬支,輕機槍6萬多挺,其他火炮2650門。這一切,離不開南僑機工們一次次冒著危險,從仰光出發,經過曲折險峻的滇緬公路,穿過怒江之上的惠通橋,將彈藥物資送往昆明。 1941年12月7日,日軍偷襲珍珠港,太平洋戰爭爆發,緬甸、泰國、老撾相繼在5個月內陷落。仰光成了一座“孤島”,張修隆和其他南僑機工們在前面運送物資,敵人的部隊和飛機在后面緊追不舍。1942年5月,日軍逼近怒江西岸,中國軍隊被迫炸毀惠通橋。南僑機工隊伍被遣散。幸存的2000多名南僑機工各謀出路,張修隆來到昆明機場擔任技工,仍然決心盡一份力,與同胞一起,抗擊侵略者。1945年8月15日,日本宣布無條件投降。中華人民共和國成立后,喜悅的張修隆回到祖國,回到家鄉里隆村。 鄉親只知游子歸家,不知游子赴國難,九死一生。張修隆沒有提起過南僑機工的經歷,連愛人和孩子都不知道。2010年,一次偶然,張修隆的南僑機工身份才被披露。此時的張修隆已經92歲,看著“赤子功勛”的牌匾,那段記憶好像上輩子的事。 |