|

他于花甲之年駕車行駛4萬多公里,相當于從黃河源頭到入海口走了7遍,畫了一幅161米長的黃河全圖。為此,他準備了整整十年。 他一次次登臨高山之巔,俯探峽谷之側,飽覽著祖國大地的壯麗景色,繪就了母親河最美的容顏。黃河落天走東海,萬里寫入胸懷間。 中國人民大學藝術學院教授王克舉日前完成了油畫長卷《黃河》創作,為新中國70周年華誕獻上一份心意。在同行們看來,他的這份良苦用心,必將為中國當代美術史留下濃墨重彩的一筆。 深植時代沃土,他誓為母親河立傳 尋訪一條河流,就是在觸摸一部歷史。 2009年春天,王克舉帶學生到山西磧口寫生,在1948年毛主席自陜北東渡黃河的老渡口,畫了《天下黃河》和《西望李家山》。畫面主體是黑色的大山,光亮處夾雜的棕黃色也勾上粗黑的線條,黃河水像潛龍一般禁錮在刀削似的山谷中。寫生期間遭遇沙塵暴,黃土灌進嘴里,嗆得人直咳嗽,畫布呼呼顫抖,雨棚被風扯爛,黃土高原那雄渾、厚樸、壯烈的感受卻逐漸清晰起來。接下來,他從山西磧口駕車前往河北西柏坡,道路艱難崎嶇,新買的吉普車迅速報廢了兩條輪胎。他體會著毛主席當年走過的情景,一路走一路畫,越來越被一種理想、一種信念所感動。 “這些年,我一直在尋找某種景致、某個主題,希望它能承載起我心中的民族情懷。站在山西磧口的窯洞前,我突然頓悟了,那個觸發點,就是黃河!” 是啊,黃河、黃土、黃皮膚。在中國,沒有哪條河流像黃河那樣,和整個民族有那樣深厚的聯系。黃河不僅是一條自然河流,更是一個民族的象征。從牙牙學語的小兒,到漂泊異鄉的游子,對母親河的文化認同,深深融入了每一個中國人的血脈之中。 王克舉翻閱了歷代名家筆下的江河圖譜。畫長江的名作多是水墨畫,如張大千的《長江萬里圖》。吳冠中曾在上世紀70年代畫過長江三峽紙本油畫,因時代的原因最終抱憾未完成。仰望這些載入史冊的巨作,王克舉深深感動于大師們的情懷與氣魄。 他也敏銳地意識到,黃河流域的山川風貌蒼茫渾厚,更適合用油畫去表現。但如果直接把西方畫法拿來使用,似乎都“不對味兒”,畫不出中國人心目中的黃河。 王克舉1956年出生于山東青島。80年代末,一組反映鄉村風情的寫實風格油畫《黃昏》讓他在畫壇上嶄露頭角。此后,他在對西方現代繪畫的研究和中國傳統美學的領悟中,逐漸形成了寫意油畫的藝術風格。他領銜主持了中國人民大學藝術學院寫意油畫研修班的教學研究,推動寫意油畫成為中國當代油畫的重要學術現象。 在王克舉看來,寫意油畫的本質是在西方油畫基礎上,體現中國文化的寫意特征。黃河獨有的情態和寓意,唯有寫意油畫才能表達。 黃河在山東東營入海。兒時,王克舉總聽老人們說,過去黃河下游就像“龍擺尾”,三年兩決口,百年一改道。每到冬春,從黃泛區出來逃荒要飯的人一撥又一撥。自1949年以后,黃河下游再沒有發生過決口。在王克舉成長的歲月里,他親眼所見,是70年的治理和建設讓這片土地上的上億人口吃飽穿暖,建設起了富饒的家園。 一次偶然機會,王克舉來到山東菏澤一個叫“一號村臺”的地方,當地政府在黃河灘區筑起黃土高臺,將散居河邊的老百姓遷到那里,不再受洪水的襲擾,天高水闊,大河安瀾。這一景象讓王克舉感到奔涌的情緒有了表達的載體,一種力量在心中滋長壯大。 2016年6月,王克舉來到山西晉中,再次對望黃土高坡。這次創作的三幅大畫,表現出強烈的黃河黃土文化特色,無論從技法還是思想上愈發成熟。此時他已完成所有的教學任務,即將退休。他整理了寫生年表,畫風景已有20年,足跡踏遍大江南北近30個省區市。 “就從這里出發吧!”他把這三幅畫定為黃河長卷的開筆之作,踏上了更加艱辛繁重的“黃河之旅”。 此后幾年間,除了最寒冷的兩個月“貓”在北京的畫室里,其他時間他奔波不停,風雨無阻。計劃的三十多個景別,他一一提前專程勘查,畫出百余幅素描草稿。未來作品中的某些輪廓漸漸出現,長卷結構與敘事邏輯逐步清晰。他如同虔誠的修行人,告別了溫暖的家園,一步一磕向心中的圣地走去。 王克舉出身農家。父親早逝,母親一個人把八個孩子拉扯大。殘疾的大哥幫人剪窗花、扎紙人紙馬,年幼的他在一旁打下手。不識字的母親看了他畫的草圖,說:“你將來能成大畫家。” 母親這句話,王克舉記了一輩子。每到艱難困苦,每到灰心喪氣,每到走投無路,這句話就會在耳邊響起。他深知,一個心懷使命的人,才是一個有價值的人。他的使命,就是積畢生之力,去為母親河創作一部杰出的作品。 他的同事張淳說,如果是為了求取功名或物質回報,王克舉完全不必走這條路就能過得很好。讓他矢志不渝、自尋苦頭堅持下來的,正是那份創作史詩的雄心。

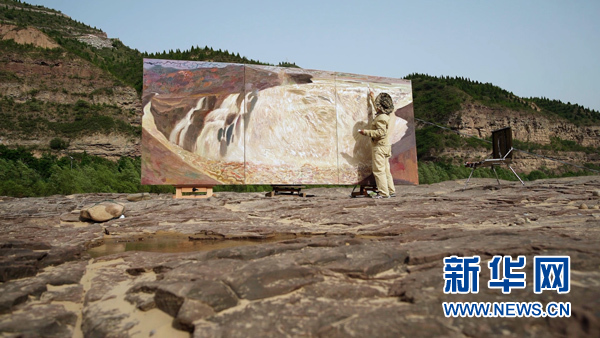

2018年5月,王克舉在壺口瀑布創作。(圖片由受訪者提供) 扎根中國大地,他用畫筆丈量黃河 黃河之水天上來,天在哪里?在世界屋脊青藏高原。 2018年7月,62歲的王克舉帶著6位學生和助手,前往青海省玉樹州曲麻萊尋找黃河源頭最大的水源地星宿海。 自冰川融化而來的千萬股泉水,在盆地般的草原上匯集成大大小小的湖泊河渠,如繁星般閃爍。一條寬五六米的清澈溪流在草原上蜿蜒流淌,這就是孔雀河。孔雀河流入扎陵湖,又流過鄂陵湖,才成為真正意義上的“河”。在畫家對色彩的敏銳捕捉下,這對姐妹湖一個呈粉綠色,一個則是湖藍色,如詩如幻,幾乎與藍天融為一體。 寫生隊伍在山坡上駐扎下來,連續畫了兩天。高原上的夏天,一會兒碧空如洗,一會兒烏云翻滾,不時得藏入車中躲避驟雨冰雹襲擊,夜里氣溫降至5、6攝氏度。聽說曠野里有狼、狐貍和黑熊,大家把三輛車圍成三角形,晚上不敢走出這小小的區域。 這些難忘的經歷,讓黃河源成為長卷畫作中王克舉最為偏愛的片段。黃河的偉大和魅力,其中包含了難以靠近和難以征服。

2018年7月,王克舉在青海創作。(圖片由受訪者提供) 莊子曰:“天地有大美而不言。”藝術家只有身到、心到、法到、苦到,才能感悟自然造化之美,揮灑出與之相諳合的筆觸。 黃河流經中國地理版圖的三大階梯。黃河之大美,在千回百轉的河曲里,在湍急奔騰的飛瀑中,在一馬平川的沃野上。黃河以萬千姿態為它的兒女提供著取之不盡的藝術靈感。 《黃河》長卷的一大特點,是所有畫面都是在現場完成的即興創作。一般而言,現場寫生,一米見方的畫布就算比較大的尺寸了。而王克舉的畫卷,單幅尺寸卻達到2米*1.6米,全卷共101幅。36個景別,每個景別由少則兩三幅、多則四五幅畫面構成。怎樣把畫具運到現場,正是畫黃河的一大難題。 定制的實木畫框畫架,上百支油彩顏料,大小畫筆畫具,輕結構鋼架雨棚、墊腳用的木箱、平土用的鐵鍬、露營用的帳篷等等裝備,裝滿整整一輛載重5噸的廂式貨車。貨車無法進入的山路,就只能靠人背肩扛。到了現場,出于構圖需要,支起的畫架經常要拆裝加減。一旦開始,從早畫到晚,中間不管是烈日還是風雨,都只能硬扛過去。畫面得一筆筆去勾勒,去充實,大號排筆用的時候少,小號筆用得多。一個場景畫完,肩周炎、腱鞘炎、關節炎隨之而至…… 寫生是王克舉堅持多年的“功課”。面對生機勃發的自然景色,他總是忘掉一切,迸發出不畫不行的沖動和表達欲望。這是在畫室里再怎么想象、再怎么拼接都難以獲得的激情體驗。 “對于我來說,寫生就是創作,‘現場感’是我創作的依托和起點。”王克舉說。 在小浪底,面對從山體中噴涌而出的驚天水柱,他揮舞著大號排筆,像在書寫狂草,又像在指揮千軍萬馬;在烏梁素海邊的蘆葦叢中,他頂著30多攝氏度的高溫,從日出畫到日落,連戰斗機一樣沖鋒的蚊子都不能擾亂他的心緒…… “六法”所說“氣韻生動”,畫中的“氣”,體現著畫家的修養、學識、心胸和性情。雖然離鄉已久,但王克舉身上始終有山東人的習慣。他對生活沒有什么要求。夜宿黃河邊農戶家的炕上,與蜘蛛和爬蟲為伴,他毫不在意。在山野田間午餐,有塊玉米煎餅就夠了。帽子一摘光著頭在田埂上大步流星,一看就是個干農活的好把式。 中國美術家協會主席范迪安評價,“他就像個農民一樣,只要走上田頭、腳踏大地、貼近莊稼,就全身地投入。” 王克舉就這樣專注、踏實地丈量著黃河。正如他在自述中所說:“我要用畫筆一筆筆把它給堆積起來,使其厚重豐滿。就像我二十年如一日的寫生創作一樣,用堆積如山的作品來呈現我對藝術目標的信念……畫黃河不僅僅是畫黃河本身,更是表達一種不屈不撓的頑強精神,也是一個生長在這塊土地上的畫家對祖國母親、對自己民族的崇高敬意!” 觀照民族命運,他用藝術的力量感染人 王克舉愛畫畫,也愛音樂。《黃河大合唱》、陜北民歌和船工號子都給過他靈感。當他完成創作,把《黃河》長卷在北京一所美術館里鋪展開時,展廳里就像奏起一部由各種形狀、筆觸、色彩交織的“黃河交響曲”,氣勢恢宏,激蕩人心。 如果說縹緲蒼茫的黃河源頭是這部交響曲的序曲,蜿蜒平坦的河套平原是如歌的行板,那么壺口瀑布則是激昂雄壯的高潮樂章。 2018年5月,王克舉來到壺口瀑布。每秒9000立方米的水量從40米高的河床上沖下,猛烈地砸向下面的巖石,波濤如怒,峰巒如聚。在沖天的霧雨和地動山搖的轟鳴聲中,王克舉確定了整部作品的基調:咆哮、激越、澎湃。這是黃河的性格,也是“黃河交響曲”的最強音。黃水奔流向東方,它積蓄了千里奔涌、萬壑歸流的洪荒偉力,沖開絕壁奪隘而出,象征著歷經苦難的中華民族,被這激流洶涌的黃河水賦予了強大的精神力量,前進的步伐勢不可擋。 中國藝術研究院研究員王鏞評價,描繪晉陜峽谷的這一段落,同一色系的棕黃、土黃、深黃、淺黃不同色階的變奏,再加上幾塊黑褐的重彩,色調對比強烈而又和諧,節奏激越高昂,氣勢渾厚雄壯,構成了全卷中結構最完整、色調最統一、描繪最精彩的部分。 自小浪底掙脫最后一個峽谷的束縛,黃河進入一望無垠的豫魯平原,浩浩蕩蕩向大海奔去。兩岸肥沃的土地上,盛開的棉花像朵朵白云,剛裂開的棉桃像憋不住的笑臉。風吹過,田野朝著一個方向翻滾涌動而去,仿佛奏起一段豐厚飽滿的華彩樂章。 在泰山到濟南之間,他畫了一片春意盎然的桃花,這是取意元代趙孟頫的名畫《鵲華秋色》而創作的“鵲華春色”;深秋時節夕陽映照的泰山玉皇頂和“五岳獨尊”碑石置為近景,遠處層巒疊嶂的山巒把宛若玉帶的黃河推向天際;入海口東營濕地的蘆葦花如紫紅色的地毯般鋪開,與大海和長空融為一體……占全卷五分之一長度的畫面展示了黃河下游的綺麗景象,如同“黃河交響曲”的尾聲,寓意著中華文明生生不息。 從黃河源的平靜婉轉,到壺口瀑布的雄渾激蕩,從豫魯大地的春華秋實,到歸入大海時的寧靜深遠,畫布上仿佛呈現著一個生命的完整歷程,在絢爛極致后歸于平淡。 中國人民大學藝術學院教授劉明才看了長卷后深有感觸地說,中國傳統藝術理論講究“外師造化,中得心源”。王克舉筆下的黃河,與其說描繪的是河流景觀,不如說是一曲生命的頌歌。他把技巧追求、自我表達融入了對民族命運的觀照之中,抒發了強烈的家國情懷,這是文藝界呼喚已久的正大氣象。 文運同國運相牽,文脈同國脈相連。實現民族復興的偉大事業需要偉大精神,文藝的作用不可替代。文藝工作者理當記錄人民的實踐、時代的進步,創制精品力作,弘揚當代精神,凝聚新時代奮勇前進的磅礴之力,鼓舞人們朝氣蓬勃地邁向未來。 站在這幅黃河長卷面前,觀眾會發現,畫面上找不到一個人、一座橋、一棟樓,卻又讓人感受到強烈的時代氣息。這是為什么? 或許,這樣的構思正是為了營造一種世外桃源般的原生態理想境界,表達黃河之于中華民族的超時空象征意義,歌頌中國人民的拼搏奮斗精神和博大胸懷,寓意無比廣闊的舞臺、百折不撓的力量、奮勇前進的動力。 寫意“中國精神”,他把獨特的詩意賦予畫卷 傳統的中國畫,用一幅卷軸裝進了清明上河,裝進了千里江山,裝進了富春山居,這是中國人獨有的審美方式,表達的是心中的形象,是超越時空的精神時間。 黃河長卷運用了中國傳統的散點透視畫法,每個場景的視角都在跟隨景別需要而上下左右變換,時而仰視,時而俯視,以“游觀”的空間觀念呈現出中國畫的結構特征。在文藝理論家看來,這讓黃河長卷達到了新的美學高度,具有獨特的當代藝術價值。 油畫自19世紀末引入中國,從林風眠、徐悲鴻、董希文、吳冠中等一代代大師對油畫民族化中國化的探索,到上世紀八九十年代以來各種潮流的藝術語言實驗,“中國精神”的文脈貫穿始終。而今,中國油畫更要在百年積累基礎上,找到與這個時代的更多共鳴,堅定文化自信,與世界對話。 黃河上游的炳靈寺石窟既有西北山川的雄奇,又有南方石林的秀美。在王克舉的筆下,深黑色的樹木、鮮紅的砂石巖以線條和色彩密集布局,半山腰纏繞的云朵像草書一樣肆意,山腳的黃河水平靜如鏡。線條清晰剛毅,碎與整、繁與簡、松與緊,中西繪畫筆法自由結合,將形象的描繪提升到自由書寫的高度,意味無窮。

2019年5月,王克舉在炳靈寺創作。新華網記者 曹瀅攝 藝術理論家張曉凌認為,王克舉把西方繪畫的形態、材料、空間結構與東方的宇宙觀、空間觀、觀照方法論做了一次不露痕跡的融通。在前輩基礎上,《黃河》長卷將中國油畫的民族化、本土化進程向前扎實推進了一步。 金秋十月的黃河入海口,蘆花開滿海灘,百米油畫長卷《黃河》即將在這里正式展出,與公眾見面。若要問九曲黃河有多美,那大約就在這海天之間,在這畫布之上。 許多人問過王克舉一個同樣的問題:“我們家鄉的黃河多壯觀啊,您能不能給畫進去?” 王克舉每次都笑而不答。 一天傍晚,一位扛著鋤頭的老農站在王克舉的畫旁看了半晌,說:“你畫得真好!” 王克舉問他:“我畫的一點都不像,咋好?” 老農回答:“嗨!你畫的是那個意思!” 這是中國人對藝術最傳統、最質樸的理解,“論畫以形似,見與兒童鄰”。每個中國人對黃河的記憶都不一樣,但每個人都能在這幅畫中,找到心中的黃河。(記者 曹瀅 高潔) |