|

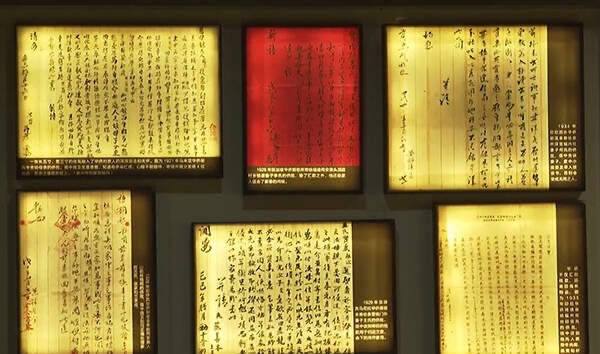

僑批展示 省檔案館供圖 東南網6月8日訊(本網記者 陳楠 通訊員 王帥)明天(6月9日)是第14個“國際檔案日”。檔案是歷史的記錄,福建是著名僑鄉,自古以來,閩人就有“漂洋過海,過番謀生”的傳統,現旅居世界各地閩籍華僑華人有1580多萬人,他們留下數量眾多、內容豐富的檔案文獻。已入選聯合國教科文組織《世界記憶名錄》的僑批檔案,就是其中的瑰寶。 如今,經過檔案部門多年努力,在社會各界的關心支持下,僑批成為福建省華僑文化和福建檔案工作的一張“靚麗名片”。福建省檔案館有關負責人表示,未來福建省將在更高起點、更高層次、更高目標上,做深做實僑批檔案這篇“大文章”,擦亮僑批文化品牌。 記者了解到,僑批,是僑鄉所特有的珍貴歷史產物,它是海外華僑華人通過民間渠道以及金融、郵政機構寄給國內家鄉眷屬的匯款與書信的合稱,是一種“信款合一”的家書。“批”是福建方言對書信的稱呼,“僑批”也因此得名。僑批檔案真實記載了19世紀以來華僑華人遷徙、生存、創業和發展的歷程,是珍貴的世界記憶遺產。 福建省檔案館黨組成員、副館長馬俊凡認為,福建的僑批和“海上絲綢之路”的軌跡是一致的,可以透過僑批看到福建華僑華人沿著“海上絲綢之路”參與到“海上絲綢之路”建設。 華僑大學講座教授、廈門大學特聘教授莊國土告訴記者,因為僑批本來就是在中國跟外國之間在流通,所以它本身就體現了一個跨國性,跨國性一多了以后,它就變成一個世界性,通過這個信件,還有錢款的流動,將中國跟僑居國的信息全部串在一起,產生相互潛移默化的影響,一些思想觀念,生活習慣,也從僑鄉往外輸出,所以僑批存在就是中外文化的一種交流,在交流過程中也實現了某種程度的融合。 據介紹,僑批檔案記載了老一輩海外僑胞艱難的創業史和濃厚的家國情懷,是中華民族講信譽、守承諾的重要體現。近年來,在國家檔案局、福建省委和省政府的關心支持下,福建省檔案局、省檔案館著眼于發揮檔案文獻“存憑、留史、資政、育人”重要功能,依托世界記憶項目福建學術中心和福建僑批文化研究中心,積極開展僑批檔案搶救保護、研究開發和宣傳推廣,讓僑批文化走進僑鄉、學校和海外社團,先后赴美國、日本、新西蘭、菲律賓、泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨等國家巡展,有效地發揮其在傳播中華文化、凝聚僑心僑力、促進人文交流以及提升社會公眾保護意識的獨特作用,受到海外華僑華人的歡迎,也得到社會各界的肯定。 馬俊凡說:“我們經常看到有很多華僑華人在觀看僑批展覽的時候熱淚盈眶,非常激動。他們從這些僑批檔案看到了家,看到了這種人和人之間最普通的一種情感,而且是最真實最真切最深厚的一種情感。” 據了解,早在2008年開始,福建省就啟動了僑批的“申遺”工作,成立申報領導小組,并組織全省僑批檔案摸底調查,僑批的搜集、研究、保護、數字化等工作也同步展開。2013年,由福建、廣東兩省聯合推薦,國家檔案局申報的“僑批檔案”順利通過評審,成功入選《世界記憶名錄》。有關專家表示,僑批反映了不同地區、不同國度之間人文交流和融合的史實,它的世界意義、歷史影響和文化價值,對于福建而言,更具有突出的現實意義。 目前,福建省各級檔案館現有館藏僑批檔案數量8萬多件,其中,省檔案館館藏5萬多件。近年來,在國家檔案局和福建省委省政府的關心指導下,以僑批申遺成功作為新起點,福建省逐步探索出一條具有福建特色的僑批檔案保護開發和宣傳推廣路子,建立“檔案部門為主體、多方協作、社會參與、成果共享”的工作機制,取得良好成效。 世界記憶項目亞太地區委員會評審專家、國家檔案局交流合作司負責人王紅敏說,僑批檔案入選《世界記憶名錄》,不僅證明了這些檔案資料獨一無二且意義重大,也使世人了解到,華人華僑作為國際移民的一分子,對19世紀和20世紀國際開發,以及中國與世界的文化和政治交往起到了積極的作用。 |